Dal 1970, il 22 aprile di ogni anno ricorre la Giornata della Terra, una celebrazione istituita per sensibilizzare sulla necessità di proteggere il pianeta sul quale viviamo. Con il passare del tempo il significato di questa giornata ha assunto una sfumatura diversa: le conseguenze delle attività dell’uomo sull’ambiente sono sempre più evidenti, e questa ricorrenza annuale serve ormai a ricordare la necessità di cambiare rotta. Per questo, per la Giornata della Terra abbiamo sviluppato un percorso di lettura di saggi dedicati alla natura e all’ambiente, e di libri per bambini e ragazzi che permettono di affrontare questo tema a partire dalle storie - L'approfondimento

Dal 1970, il 22 aprile di ogni anno ricorre la Giornata della Terra, una celebrazione istituita per sensibilizzare sulla necessità di proteggere il pianeta sul quale viviamo. Con il passare del tempo il significato di questa giornata ha assunto una sfumatura diversa: le conseguenze delle attività dell’uomo sull’ambiente sono sempre più evidenti, e questa ricorrenza annuale serve ormai a ricordare la necessità di cambiare rotta. Non è infatti il pianeta in sé a essere il pericolo, ma il proseguimento della vita dell’essere umano su di esso così come l’abbiamo conosciuta finora.

Questo tipo di celebrazioni vengono istituite con valori simbolici, di divulgazione e sensibilizzazione; per la Giornata della Terra ecco quindi un percorso di lettura di saggi di ieri e di oggi che si propongono di cambiare il modo in cui pensiamo alla natura e all’ambiente, e che offrono spunti per trovare un modo più sostenibile di vivere su questo pianeta. Poiché la salvaguardia dell’ambiente è inevitabilmente una questione che interessa anche le nuove generazioni, ai saggi per adulti sono affiancati anche libri per bambini e bambine di diverse età, che in occasione della Giornata Mondiale della Terra offrono spunti per dialogare su un tema importante a partire dalle storie.

Libri per la Giornata della Terra

Storia culturale del clima

A volte nell’interpretare le notizie sul cambiamento climatico può esserci confusione tra clima e tempo meteorologico: in Storia culturale del clima (Bollati Boringhieri, traduzione di Corrado Bertani) Wolfgang Behringer spiega cosa si intende a livello scientifico per clima, come questo si differenzia dai cambiamenti giornalieri di tempo e temperature, e quali sono stati i grandi stravolgimenti climatici che hanno interessato il pianeta in passato. Non è la prima volta che la Terra subisce una fase di riscaldamento, ma è la prima volta che è una specie che la abita a riuscire a provocarla; Behringer racconta in che modo questi cambiamenti hanno influito in passato sulla storia culturale dell’uomo, permettendoci di capire anche come potrebbero influenzare il futuro della nostra specie.

Primavera silenziosa

Lo sviluppo delle tecniche agricole ha permesso di rendere disponibili quantitativi di cibo sempre maggiori per un grande numero di persone, ma alcune innovazioni che hanno contribuito a questo processo, come l’uso massiccio di diserbanti e insetticidi, hanno avuto anche conseguenze disastrose sul fronte ambientale. Primavera silenziosa di Rachel Carson (Feltrinelli, traduzione di C. A. Gastecchi) pubblicato per la prima volta nel 1962, ha anticipato alcuni di quelli che sarebbero stati i grandi problemi dell’agricoltura intensiva, diventando un classico della saggistica ambientalista. Inoltre Carson in Primavera Silenziosa si è occupata anche di mostrare come sostanze e attività capaci di creare danni ambientali (in questo caso i pesticidi) conducano inevitabilmente a danni per l’essere umano, rendendo più evidente il legame che unisce la sopravvivenza degli esseri umani a quella delle altre specie animali.

La saggezza degli alberi

Deleteria per l’ambiente è stata la tendenza dell’essere umano a credersi spesso un’entità indipendente, separata e superiore rispetto alla natura che lo circonda: ma basta conoscere meglio come si comportano le altre forme di vita per capire come questa differenza in realtà non sia così netta. Ne La saggezza degli alberi (Garzanti, traduzione di Roberta Magnaghi) Peter Wohlleben, forestale tedesco, si sofferma sul mondo degli alberi, dipingendo uno scenario molto diverso da come lo immaginiamo. Scopriamo così che questi sono dotati di una loro intelligenza, che hanno interazioni con l’ambiente, e che possono reagire agli stimoli e comunicare tra di loro: tutte qualità che li rendono esseri complessi e affascinanti, molto più che una semplice risorsa da sfruttare.

Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi

Questo tipo di pregiudizio non colpisce solamente il mondo vegetale, ma anche quello animale, che viene sfruttato in gran parte come risorsa alimentare, un’attività con un fortissimo impatto ambientale. Lo scrittore Jonathan Safran Foer, nel pamphlet Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima siamo noi (Guanda, traduzione di Irene Abigail Piccinini) affronta la questione climatica proprio a partire dal tema dell’alimentazione, uno dei settori in cui anche l’impegno dei singoli può avere risultati importanti. Foer si era soffermato sulla stessa questione già nel saggio Se niente importa, in cui partendo da un ricordo della nonna (che durante la guerra rifiutò del cibo non kosher perché “se nulla importa, non c’è più nulla da salvare”), si era interrogato sulla questione alimentare partire dal suo assetto emotivo e valoriale.

[leggianche layout=”full” post-id=”1197600″]

La sesta estinzione

Lo sviluppo dell’economia e dello stile di vita dell’essere umano ha condotto a un processo biologico di enormi conseguenze, cioè l’estinzione di un grandissimo numero di specie animali e vegetali, delle dimensioni tali da poter essere considerata una nuova estinzione di massa. Il concetto viene esplorato nel saggio premio Pulitzer della giornalista Elizabeth Kolbert, dal nome La sesta estinzione (Neri Pozza, traduzione di Cristiano Peddis), in cui vengono analizzate le numerose ragioni alla base della scomparsa di un numero così grande di specie. Caccia, aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera, acidificazione degli oceani, scioglimento dei ghiacci, esportazione di piante e animali al di fuori del loro habitat, sono soltanto alcune delle ragioni per cui sempre meno specie viventi abitano la Terra, rendendo di fatto gli umani fautori diretti e indiretti della scelta di quali esseri viventi si estingueranno per sempre.

Effetto serra, effetto guerra

Le conseguenze del cambiamento climatico hanno diramazioni ampie e complicate, che vanno al di là della sola sfera biologica: una di queste saranno le possibili guerre che scaturiranno a causa dell’invivibilità di ampie zone di territorio. Problematiche come la mancanza d’acqua e la desertificazione del terreno conducono inevitabilmente a fenomeni migratori e a un aumento dei conflitti per il controllo delle zone ancora abitabili: questo fenomeno è analizzato nel saggio Effetto serra, effetto guerra (Chiarelettere) scritto dal diplomatico Grammenos Mastrojeni e dal climatologo Antonio Pasini, che spiegano come anche quando le catastrofi ambientali avvengono in luoghi apparentemente lontani finiscono per riguardarci comunque da vicino.

La grande cecità

Il mondo culturale come si sta ponendo di fronte a un evento epocale come quello del cambiamento climatico? Su questo tema si interroga lo scrittore Amitav Ghosh, che ne La grande cecità (BEAT, traduzione di Anna Nadotti e Norman Gobetti) nota come a occuparsi del tema sia principalmente la sfera saggistica, nonostante la narrazione abbia un ruolo fondamentale nella vita dell’uomo, e nonostante l’abbia avuto anche nello sviluppo del capitalismo. Quando le problematiche ambientali entrano a far parte delle storie quasi sempre queste finiscono per essere catalogate come opere fantascientifiche, anche se le conseguenze dell’emergenza climatica sono reali e già presenti di fronte ai nostri occhi.

[leggianche layout=”full” post-id=”937335″]

Gaia. Nuove idee sull’ecologia

Gaia. Nuove idee sull’ecologia (Bollati Boringhieri, traduzione di Vania Landucci Bassan) è un saggio scritto nel 1979 dallo scienziato James Lovelock che ha cambiato il modo in cui guardiamo e consideriamo la Terra. Lovelock in questo saggio infatti descrive l’idea di un pianeta inteso come unità delle sue parti, sia viventi che non (pensiamo agli oceani, all’atmosfera, e alla crosta terrestre), che si relazionano tra loro attraverso una fitta rete di rapporti. Solo in questo senso si possono comprendere le ragioni che fanno sì che il danneggiamento di un ecosistema si rifletta sugli altri, e poi sulla vita delle piante e degli animali che li abitano, esseri umani compresi.

La mia vita con gli scimpanzé

Tra i ricercatori che hanno saputo cambiare radicalmente il modo in cui ci rapportiamo agli animali troviamo l’etologa Jane Goodall, che ha dedicato gran parte della sua vita allo studio degli scimpanzé. Inserita così tanto nel loro mondo da essere diventata per un periodo anche parte del loro gruppo sociale, Goodall ha fatto scoperte rivoluzionarie, testimoniando ad esempio che anche gli scimpanzé utilizzano strumenti (sfidando l’idea che solo l’essere umano ne fosse capace) e che sviluppano relazioni in modo molto simile al nostro. Il suo memoir La mia vita con gli scimpanzé racconta l’incredibile storia di questa ricercatrice, approfondisce la portata delle sue scoperte e il modo in cui esse hanno saputo cambiare il modo in cui la scienza si rapporta alle specie animali.

La decrescita prima della decrescita

Non è possibile risolvere le questioni che hanno condotto al cambiamento climatico senza affrontarne le implicazioni di un nuovo stile di vita anche sul piano economico. Tra le diverse idee alternative al modello della crescita infinita c’è per esempio quello della decrescita, teorizzato da Serge Latouche. Ma quelle di Latouche, sebbene sviluppate per la complessità del sistema economico contemporaneo, non sono idee del tutto nuove: nel saggio La decrescita prima della decrescita (Bollati Boringhieri, traduzione di Fabrizio Grillenzoni) l’economista espone alcuni celebri precursori degli stessi principi che hanno mosso le sue teorie: troviamo quindi esposte le idee di personalità come Diogene, Tagore e Orwell, Fourier, Gandhi e Berlinguer, Pound, Baudrillard e Terzani, che in modi diversi hanno teorizzato la possibilità di una società solidale fondata sull’abbondanza ma non per forza sulla crescita.

[leggianche layout=”full” post-id=”1450862″]

Il secolo nomade

L’emergenza climatica sta cambiando volto ai luoghi abitati: gli eventi estremi sono e saranno sempre più comuni, e siccità, umidità, inondazioni e incendi renderanno aree del pianeta densamente popolate impossibili da abitare. Questo fenomeno, che è già iniziato, comporterà lo spostamento di grandi masse di persone, e la necessità di ripensare e riorganizzare l’alimentazione, le risorse, l’energia. La giornalista scientifica Gaia Vince descrive questo fenomeno in Il secolo nomade (Bollati Boringhieri, traduzione di Giuliana Olivero) attraverso dati e ricerche scientifiche, affrontando di conseguenza la questione più urgente, e cioè le possibili soluzioni per gestire questa sfida che ci attende.

[leggianche layout=”full” post-id=”1437205″]

Insieme per salvare il pianeta

Noam Chomsky, intellettuale esperto di linguistica e attivista politico, nel saggio Insieme per salvare il pianeta (Ponte alle Grazie) ci pone di fronte all’urgenza dei tre principali problemi che affliggono il pianeta e le specie che lo abitano: i cambiamenti causati dalla mano dell’uomo, la minaccia delle armi nucleari tornata impellente con lo scoppio di nuove guerre, e l’indebolimento del sistema democratico. Nonostante la gravità e la dimensione di questi problemi Chomsky li affronta con ottimismo, proponendo soluzioni capaci di guardare alla storia così come al futuro, al personale e al collettivo, alla sfera quotidiana e alle battaglie su larga scala.

Ottantesimo parallelo. Un’avventura tra scienza e ghiacci

La divulgatrice scientifica del CERN Paola Catapano in Ottantesimo parallelo (Salani) narra la spedizione PolarQuest, portata avanti nel 2018 nell’Oceano Artico con Nanuq, una particolare barca a vela progettata secondo criteri di sostenibilità ambientale. L’equipaggio durante la spedizione si è dedicato ad attività scientifiche, come il rilevamento di radiazione cosmica ad alte latitudini e lo studio della presenza microplastiche nell’oceano, ma è stato spinto anche da una motivazione storica. Proprio alle isole Svalbard infatti nel 1928 si concluse tragicamente la spedizione del dirigibile Italia, portata avanti dall’esploratore Umberto Nobile e dal suo equipaggio: PolarQuest torna nel luogo dell’incidente 90 anni dopo, alla ricerca di risposte a domande che ancora interessano quell’evento.

Libri sulla Giornata della terra per bambini e ragazzi

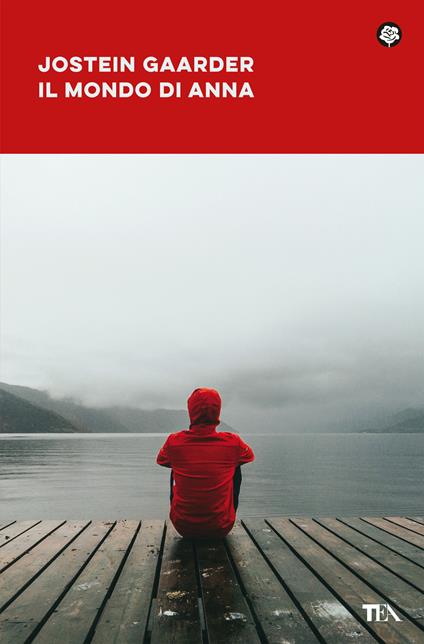

Il mondo di Anna

Anna è una sedicenne che vive in un piccolo paese della Norvegia, e una grande amante della natura. Nella sua vita, che dovrebbe essere caratterizzata dalle esperienze tipiche dell’adolescenza, iniziano però a insinuarsi preoccupazioni sempre più grandi per l’ambiente e per il futuro dell’umanità, in un mondo sempre più tragicamente trasformato dalla mano dell’essere umano. Jostein Gaarder, già autore de Il mondo di Sofia, ne Il mondo di Anna (TEA, traduzione di Lucia Barni) dà voce alle difficoltà delle nuove generazioni nell’affrontare il mondo che cambia, attraverso gli occhi di un’adolescente che non ha paura di mettersi in gioco per aprire nuove strade verso il futuro.

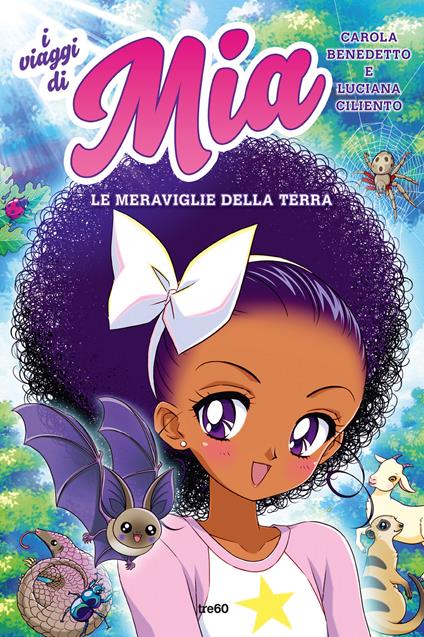

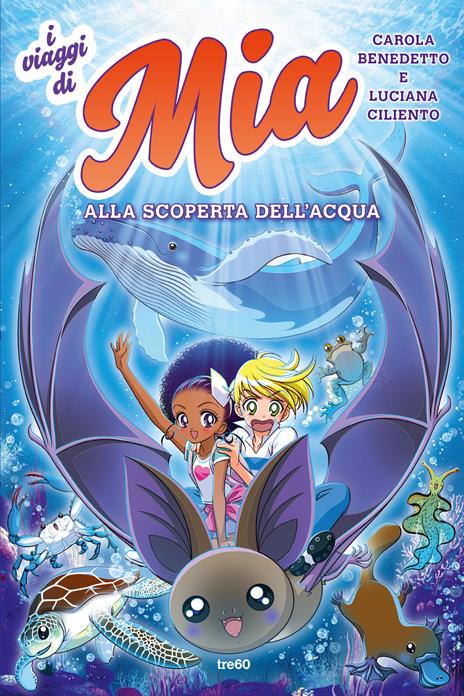

I viaggi di Mia (1 e 2)

Ne I viaggi di Mia (tre60, illustrazioni di Marco Albiero) di Luciana Ciliento e Carola Benedetto troviamo Mia, una giovane ragazza delle scuole medie che, in un momento di difficoltà, viene visitata da Trello, un pipistrello dagli occhi dolcissimi, che la porta in una grande avventura attraverso il globo, passando dal Marocco all’Australia, dal Madagascar fino alla Cina, alla scoperta di nuovi territori e degli animali che li abitano. Nel secondo volume Trello decide di proseguire in un viaggio all’insegna del mondo acquatico, che permetterà a Mia di ammirare le peculiarità e le creature degli ambienti di acqua dolce e salata.

[telegram]

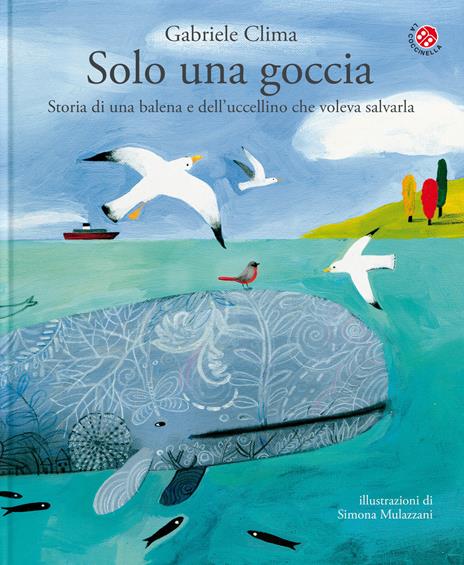

Solo una goccia

Solo una goccia (La coccinella, illustrazioni di Simona Mulazzani) di Gabriele Clima è una storia per bambini dedicata a temi fondamentali, come l’amicizia e la cura degli altri. Protagonisti sono infatti una balena spiaggiata e l’uccellino che si impegna a soccorrerla. Una goccia alla volta infatti le porterà dell’acqua, dimostrando come ogni piccolo gesto abbia davvero il potere di fare la differenza.

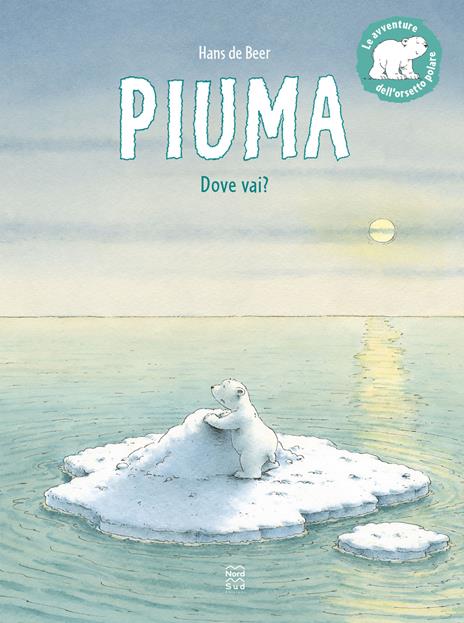

Piuma dove vai?

Il protagonista di questo libro per bambini scritto e illustrato da Hans de Beer (Nord Sud, traduzione di Isabella Bossi Fedrigotti) è un piccolo orso polare, che prima su un blocco di ghiaccio e poi su una botte finirà per arrivare fino in Africa, dove conosce un nuovo mondo e animali mai visti prima, come la balena che lo riaccompagnerà al polo quando la nostalgia di casa si farà sentire…In questo viaggio Piuma conosce così i paesaggi naturali che rendono la Terra straordinaria, scoprendo la bellezza di tutti i territori, anche quelli molto diversi dal proprio habitat.

[newsletter]

Fonte: www.illibraio.it